3月10日下午3点,中国当代作家、文化部原部长、中国作家协会名誉主席王蒙莅临我校逸夫图书馆5楼,为我校学子开展了一场题为“永远的文学”的演讲。此次“开学第一讲”由文学院承办,福建省作协主席杨少衡先生,闽南师范大学林继中教授,文学院院长黄金明与来自厦门、漳州的诗人学者以及我校文学爱好者一同参加了本次讲座。

讲座伊始,黄金明院长对王蒙先生进行了简单介绍,王蒙先生有很饱满的写作年龄长度,丰富的人生历练,这些在演讲中不自然地带出来了。王蒙的表现完全不像一位耄耋老人,语调虽慢,却浑厚古朴。他身材依然挺拔,走路神采奕奕,极富幽默性的谈吐讲述着如何与文学结缘以及这沧桑数十载的生命体验。

文学是种沟通:让这个世界不再陌生

“人对于文学最初的记忆,来自于母亲的睡前故事。”王蒙认为,幼童对陌生的世界缺乏安全感,睡觉前会哭闹。妈妈的睡前故事,给了孩子最初的温暖和美好。

《一千零一夜》是王蒙小时候最受感动的故事集。这个故事集让幼小的王蒙明白文学的力量,“它可以战胜暴力,可以改变人性恶毒的一面”。“现在在国外,给孩子讲睡前故事的,不是妈妈,而是‘菲佣’,在国内则是电子故事机。”王蒙认为,这将会使孩子们失去人生中最美好的体验。文学是一种挽留,既是对人们青春岁月的挽留,也是对美好日子的挽留,更是对生活中酸甜苦辣的挽留,倘若没有文学,人类的生活就会很空虚。

王蒙说道,人类和世界“沟通”的过程,是命名的过程,而文学作为一种符号,是人认识世界的一种重要方式。孔子说《诗经》有七种用处,其中之一便是“多识于鸟兽草木之名”。他这辈子看的第一本书,是在1941年上小学二年级时看到一本《小学生模范作文选》,第一篇的题目是《月亮》,第一行字是“皎洁的月儿在天边升起”。原来他对月亮也有一点感受,那时北京的天还没有雾霾,月亮是白白的、亮亮的,直到看到“皎洁的月儿”,忽然发现月亮真的是皎洁的,兴奋极了。这是王蒙对“皎洁”的认识,形容月亮太好了。虽然这个词他后来很少用,但当时给他的感触特别大。

人处在逆境时,没有比读书更好了

关于文学的起源,王蒙与大家分享了《一千零一夜》的故事。他曾在多次在各种场合讲过这个故事,他觉得这个故事太好了:文学是对死亡的战胜,是对残暴的战胜。而如果一个人处在逆境时,没有比读书更好了。在1957年、1958年的政治运动中,王蒙凭借读《双城记》、《悲惨世界》,让他看到了革命中失去理性的人们是如何的仇恨和嗜血,“虽然它们跟我的处境没有半毛钱关系,但却让我知道革命可以疯狂到什么样的地步,与之相比我的那点儿遭遇又算得了什么呢!”

同时,王蒙指出,人的一生不可能一帆风顺,在遇到挫折和苦难的时候,文学是一种陪伴与洗礼,陀思妥耶夫斯基、高尔基等作家的人生经历,让他面对风暴不再恐惧,对他来说,“文学是对发疯的最大抵抗,让人在最困难的时候坚强地面对。”

青春时没有文学,爱情就只剩下本能

王蒙直截了当说,青春时没有文学,爱情就只剩下本能。他读《阿Q正传》时,最痛心的不是阿Q被枪决,而是阿Q求爱的失败。王蒙笑称:“文学为爱情增添了美丽,文学修饰了爱情,提升了爱情,甚至装扮着爱情的趋向。文学具有理想性、批判性、审美性、超越性使得不少经历了爱情失败的女性朋友们说“上了文学的当,被欺骗了”,这就是文学的力量所在。在之后的讲谈中,王蒙又多次谈及爱情的魅力,并且还大段大段激情地背诵《诗经》、徐志摩的诗歌。

讲座尾声,王蒙还针对“如何看待国学热”、“文学作品改编”等问题给出了详尽的解答。他谈到,国学热表现了人们对传统文化的敬意,但一些“面子工程”则如同泡沫,实在不妥。部分文学作品的影视化改编在一定程度上高于作品,但更多的是曲解,他希望经典还是不要过分改编。

王蒙先生的演讲十分精彩,现场座无虚席。先生的深刻思想、诙谐语言,感染着每一位听众,现场更是不时爆发出热烈掌声,聆听他的一番话语,不仅荡涤了心中的诸多疑惑,还会因他新颖深刻的论断而使思想境界得以改观。当同学们问他能否总结当代作家的创作成就时,先生回答:“我自己的还没有总结好,怎么总结别人。”著作等身,却如斯谦逊。云山苍苍,江水泱泱。先生之风,山高水长。王蒙先生演讲结束后,黄金明院长引用了王蒙先生《那边的风景》中的一段话来告诫大家:对文学的热爱有待提升,寄予我们有更强的文学的责任感和使命感。

本次文学院名师讲堂如约而至,为中文学子送来了新学期的第一波激励之风,提供了一个与名师面对面的交流平台;勉励在校生第一时间调整学习状态,更加注重阅读与写作专业素质的积累与提升。同时不断丰富自我的精神世界,真切的感受文学的陪伴与洗礼,打开新的治学之门。

图、文/新闻部 黄智超

中国当代作家、文化部原部长、中国作家协会名誉主席王蒙

讲座现场座无虚席

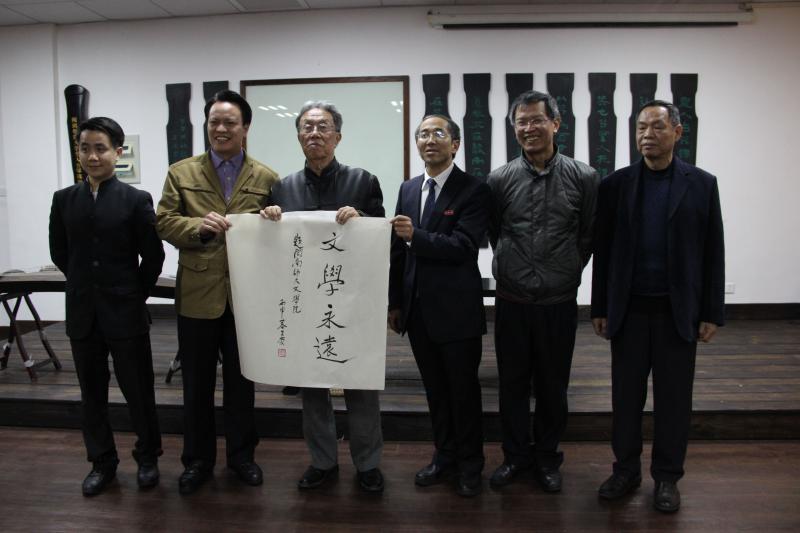

王蒙先生莅临文学院古琴教室并题字

王蒙先生与我校领导班子合影留念