为使文学院16级非师“采访与写作”的成员有机会检验课程知识,3月23日下午,课程教师张立本与辅导员洪仕南带队前往角美镇“天一总局”原址。现场引路解说的“天一总局”第五代后人郭佳鹏先生,不仅演说生动,搭配适时提点建筑物细部意涵,启发了参与者热烈提问与讨论。随后,学生们以组为单位寻巷访查,完成了课程的初步实训。

全体师生于“天一总局”合影留念

中国第一家民营邮局

角美镇流传村的“天一总局”,是我国早期规模最大、分布最广、经营时间最长的民间侨批局。“我的高祖郭有品是‘天一总局’的创始人,从刚开始的‘水客’到‘客头’,到后来在东南亚各个国家设立了24个分局,最终退出历史舞台,历时48年,创造了很多佳话。”郭家第五代后人郭佳鹏介绍到。“而且,本来是在厦门,海外运回来的东西都走厦门,为什么要把总局设在角美?因为对故乡有感情。”郭先生说。郭先生驻足当年收发信件的木窗口前解释,近半世纪的时间里,一封封银信如何通过这儿中转,连结了南洋与家乡。经由郭佳鹏解说,文学院师生一行理解了“天一总局”当年如何建起一整套批银揽收、承转交接、委托分解以及资金调拨的合理机制,确保批银运作的效率和跨国企业的信誉,且为后来的侨批经营以及近代中国邮政奠定了基本模式。

在邮路不通的岁月里,“天一总局”开拓了侨乡国内居民与海外侨胞之间的信汇航道,当然也为百万远行者传送着阵阵情谊。虽然当年的河港已淤,通往“总局”的支流也已填塞,但仅存的炮楼仍守护着风霜与记忆。

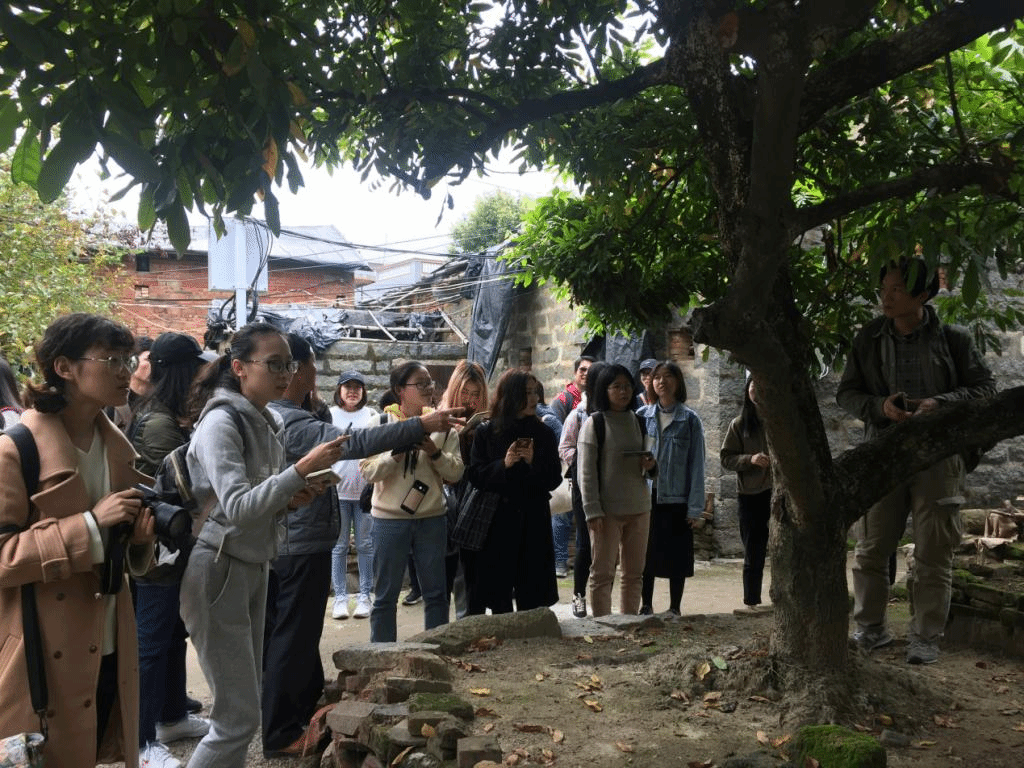

郭佳鹏为师生讲解“天一总局”的历史沿革

历史流转典范仍存

通过走访,同学们了解并记录“天一总局”的兴盛与衰败,对于“天一总局”以及“侨批”历史有了全新的认识。同时,对于郭家精神也有了深刻的体会。“最打动我的还是郭有品作为一个商人高尚的品质,诚实守信、尊老敬贤、乐于助人,所以他深得侨民的信赖,所以他的企业走得长远。”16级的同学李新有感而发到。许舒昕同学也表示:“宁失万贯,不失诚信。郭有品一切以‘为人’为根本准则,这大公无私的精神品质是值得我们学习的。”李、许两位同学也因此对于传统建筑的形制与装饰如何体现传统伦理观,产生了兴趣。

同学们深深震撼于“天一总局”的数栋独特的历史建筑(即“俗称的洋楼”)。“北楼”作为天一总局的办公业务经营大楼,屋后紧连“宛南楼”和“陶园”,整体别具西洋风格,内部却沿袭了闽南建筑的特征,维持“四合院”的形制。不同风格相融相生,创造了独特的建筑元素,如同闽南其他“侨乡”,标志着中国与东南亚的商贸史、移民史。富有个性的文化征候散发着无形的力,吸引着同学们不时仰头拍摄。时过境迁,“天一总局”已没有了往日的繁荣,郭氏家族纵使也已历尽沧桑,但优雅大方的建筑结构、精美绝伦的浮雕、及建筑内部仍清晰可见的家训遗迹,持续散发着气势以及家族规训。

牌匾为印尼文“郭有品天一总局”

“陶园”局部景观

时代变迁使命依然

“天一总局”是侨乡历史的见证,也是考证我国邮政金融和华侨发展史的产物,其所蕴藏的文化内涵越来越受到社会各界的重视。值得一提的是,“天一总局”建筑物的墙壁上至今仍然保留着大量“红军入漳”时的红军标语和漫画,使得“天一总局”蕴含的历史意义更为层迭。无论已然残破的建筑雕饰,或象征红色精神的斑驳墨迹,都提醒同学们更细腻地从历史寻找启发。

郭佳鹏为师生们答疑解惑

通过此次实地考察以及采访记录,同学们对于历史有了更深刻的体悟。日后,则将通过深入探讨此次采访的见闻,于课程中继续训练、培养技巧,期能为历史补遗、增添“民间档案”而贡献力量,并且能有一日投身弘扬漳州本地故事的行列。

文:林思佳 图:徐嘉翼、林媛媛、曾喆莹