12月5日,文学院邀请台湾“吴三连奖”文学奖获得者,著名诗人萧萧,于博东109开展“抒情:心向天地开放,人与纯真往来”主题讲座。本次讲座由文学院副院长杨杏红主持,24级本科生、既明文学社等近80多人到场聆听交流。

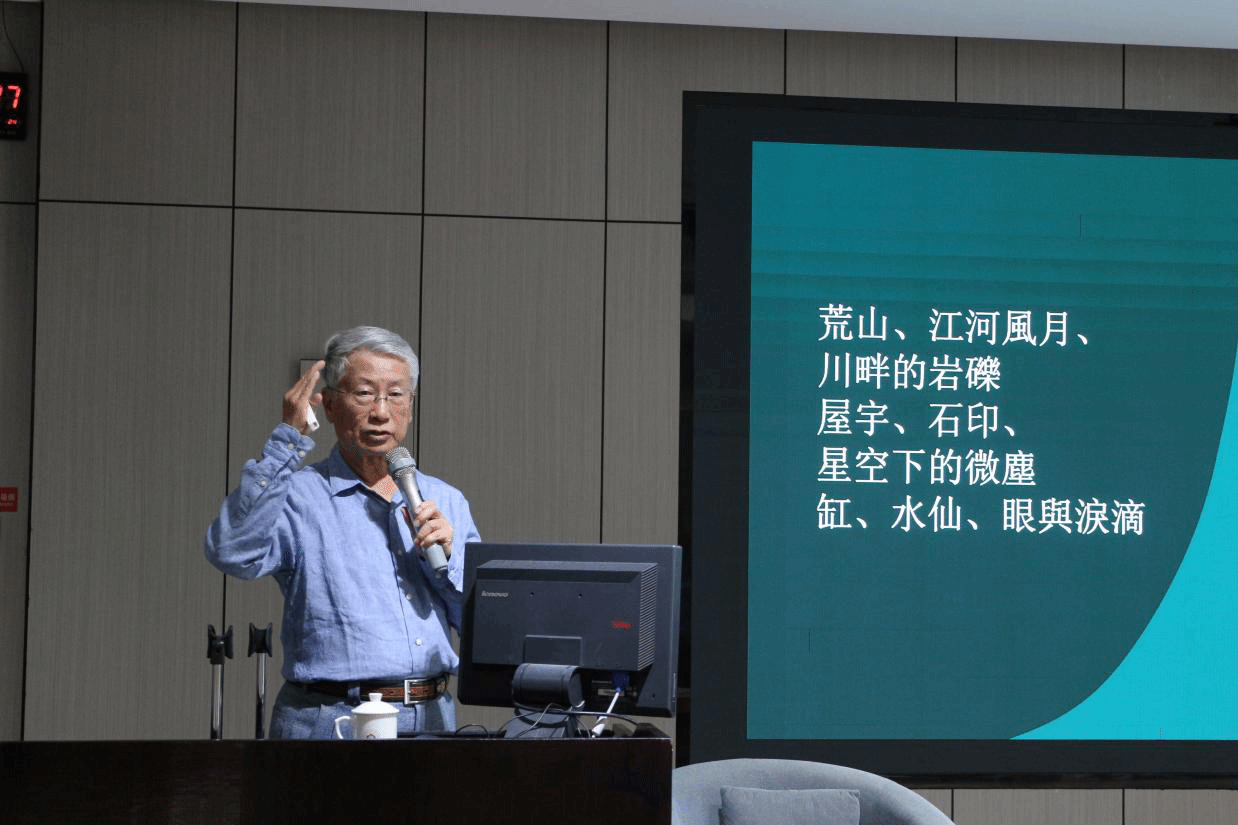

萧萧从本次讲座主题命名谈起,指出“人”与“大自然”是抒情诗歌创作中的重要内容,同时也是诗歌传情达意的窗口。接着重点围绕《石》、《宵禁九行》和《想念》这三首抒情诗歌进行经典解读,引导听众感受诗歌的韵律之美及意境之深远,并更好地理解抒情诗创作的三要素。一是意象,着重分析《石》中所运用“荒山”“江河风月”“川畔的岩砾”等以天地入怀的意象,指出意象在诗歌创作中必不可少,任何事物都可以成为诗人笔下的意象。二是节奏韵律,以“曲线是最美的联系”为副标题对诗歌创作的节奏韵律展开了详细的说明。三是对比,诗歌创作可以利用两者全然不同的事物加以对照所产生的力量感丰富读者的阅读感受。

除此之外,萧萧认为,写诗最重要的在于“滋味”。针对如何让诗歌更有滋味的问题,萧萧从钟嵘的《滋味说》谈起,通过分享李白运用“离谱”手法创作的几首诗歌,带领同学们领悟“夸饰”手法在诗歌创作的独特魅力,并鼓励在场同学即兴创作一篇具有时间感空间感的诗歌。同学们才思泉涌,学以致用,在创作中巧妙灵活地运用了“夸饰”的手法,现场氛围融洽。

聆听本场报告的师生纷纷表示受益匪浅,杨杏红对本场报告进行总结。她表示,诗歌创作要学会在日常生活中,体悟物与情之间的联系;利用发散性思维与创造性思维,在物和情之间构建多样化联系,才能创造出好的诗篇。