9月19日下午,杭州师范大学人文学院教授、博士生导师张树国受邀为我院师生开展“简帛文献对屈赋阐述的价值意义”的学术讲座。讲座由文学院陈良武教授主持,近50名文学院教师和研究生参加。

讲座伊始,张树国首先论述证明屈赋作品真实性的重要方法。他指出判断楚辞创作的四个标准:“书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物”(宋代黄伯思《校定离骚序》),但这一标准同样适用于汉赋。于是他进一步指出,屈宋楚辞与秦汉以后作品的最大区别在于所用文字不同,屈原、宋玉所用的战国楚文字与近体文字隶书有明显区别。因此,“用楚字”才是屈宋楚辞区别于汉赋的本质特点,根据楚文字的隶变之理可以探究屈原作品的时代性。张树国以“蚤”“罪”“沙”等文字为例,解读《离骚》《惜往日》《怀沙》等题名或其内容的含义。

随后,张树国论述了如何从简帛文献中找出屈原变法的思想来源。他先是指出《史记》中未记载屈原变法时间及思想来源的遗漏,然后结合屈原的作品《离骚》以及清华简等文字资料,说明屈原变法受到战国法家思想的影响,上承楚悼王时期的吴起变法余绪。他还通过清华简文献所呈现出来的三晋文字特征,推断《离骚》中八次提到的彭咸为彭祖,且清华简中如《殷高宗问于三寿》等文献中所蕴含的“彭祖九度”思想,可能出自吴起之手,是屈原“造为宪令”、改革楚国弊政的变法思想的直接来源。

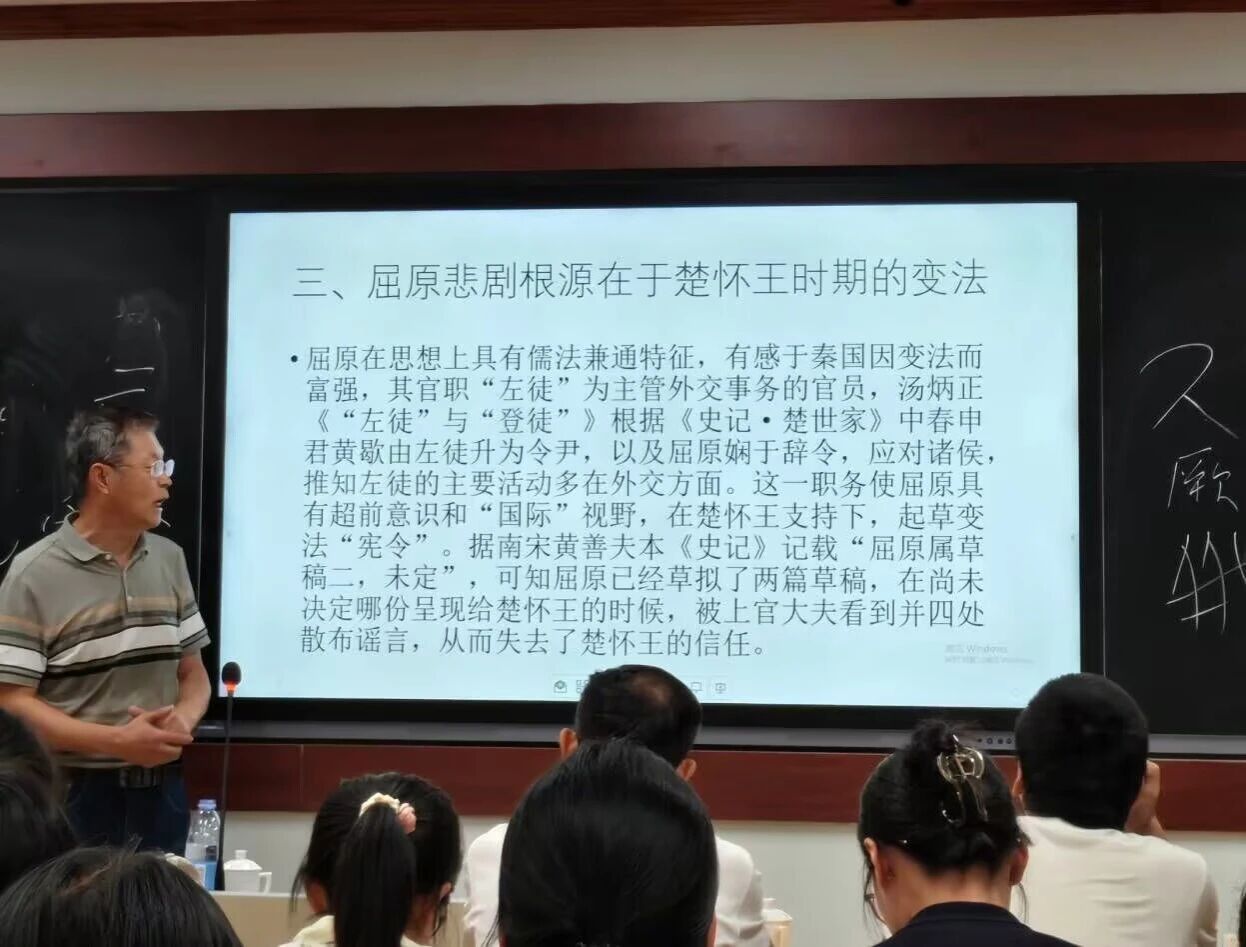

最后,张树国指出屈原一生的悲剧命运来源于其青年时代在楚怀王时期的变法。屈原的思想儒法兼通,主管外交事务的“左徙”官职又使其具备超前意识和“国际”视野。他虽出身贵族却力主改革楚国世卿世禄的弊政,因此得罪了楚国群小,被踢出贵族群体。张树国还指出,其变法草案虽未公诸于世,但《离骚》《九章》中的“彭咸之遗则”“彭咸之造思”充分反映了“彭咸”与变法之间的关系;他的变法因触及贵族的根本利益而使其短暂的政治生涯充满了悲剧性。

讲座总结环节,陈良武高度认可张树国的研究论题。他认为,“读书必先识字”,只有对文本各方面的理解到位,才能进入下一阶段的阐释,因此应当重视“训诂”方面的研究和训练。他还指出,张树国用“文字”解决历来的争议问题的思路给我们提供了一个良好的研究范例,其研究方法值得借鉴和参考。在问答环节,张树国就同学提出的“屈原否定论”和屈原“熊姓和酓姓”的问题进行了详细地阐释。本次讲座在浓厚的学术氛围中圆满结束。

完

记得点击右上角选择“发送给朋友”或“分享到朋友圈”哦!

文字 | 文学院

图片 | 文学院

编辑 | 程睿滢

一级责编 | 杨书涵

二级责编 | 黄小乐

编审 | 沈晓杰

点击图片关注这个神奇的公众号~